特徴のある歯たち ②

- 2025年1月31日

- お口と歯の情報

今回も、特徴のある歯のお話をしていこうかと思います。

過剰歯

「かじょうし」といって、一般的に生える歯ではなく、「過剰」に生えてしまう歯です。

過剰歯の発生頻度は、約3%。男の子の方が女の子より3倍程度発生確率が高いとも言われています。

本数は、1本である事が大半で、70%。2本の場合は30%。3本以上はとても稀と言われています。

形は、多くの場合、普通の歯と比較すると細く小さかったり、円錐のような形をしていたりします。

矮小歯

「わいしょうし」と読みます。

標準的な歯の大きさよりも、小ぶりな歯です。

乳歯にも、永久歯にも起こるしょうれいですが、乳歯から永久歯に生え変わったはずなのに、

歯の大きさが小さい。と気づく事が多いかも知れません。

良く起こる部位は前歯のうち、中央から数えて2番目の犬歯のお隣の歯と、親知らずです。

矮小歯の原因はハッキリと解明されていませんが、退化傾向の強い歯に出現頻度が高いといわれています。

また、全体の歯が極端に小さい場合は、遺伝や下垂体の機能低下、ビタミンDの欠乏などが原因とも言われています。

小ぶりな歯なので、前歯に萌出してしまうと審美的に気になってしまったり、お隣の歯との間に隙間が生じて

しまったりする事もあります。

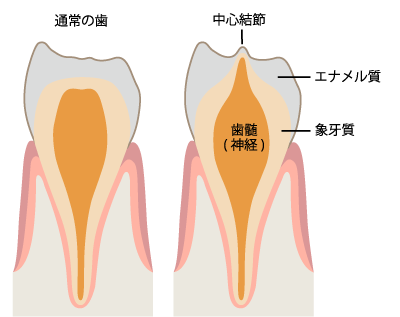

中心結節

「ちゅうしんけっせつ」と読みます。

歯の噛む面の中央にオヘソのような、ツノのような突起がある歯の突起の部分を中心結節と呼びます。

小臼歯と呼ばれる、小さな奥歯に発生する事が多いです。

また、発生率は1~4%と言われています。

通常の歯は、噛む面から少し離れた歯の内部までしか神経は通っていませんが、中心結節の場合、突起の部分の中まで

神経の枝が伸びてしまっている事が多いです。

その為、日々のお食事や、歯がぶつかりあったりする事で、欠けてしまう、折れてしまう、摩耗してしまう事によって、神経が露出してしまい、炎症を起こしてしまう事が少なくありません。

急に欠けたり、折れたりしてしまうと、痛みを感じやすいですが、少しずつ摩耗していく場合は、痛みを感じないまま神経が炎症を起こし、更には死んでしまう可能性があり、歯肉にニキビのような膿の袋を作ってしまう事もあります。

特に、お子様の場合生え変わったばかりの歯は、まだ歯の根の先端がしっかりと形成されていないため、中心結節がある場合は注意が必要です。

中心結節が起きやすい歯は、平均的に11~12歳で萌出してきます。

また、根の先がしっかり形成されるのは平均的に13~14歳頃になります。

予防的な処置が必要な場合は医師から説明があるかと思います。

いずれの歯も、定期的に歯科受診をして頂く事で、歯科医師・歯科衛生士より指摘があったり、ご自身または、お子様のお口の中にこのような個性のある歯が存在しているか、いないか、確認・知って頂く事ができます。

また、処置が必要な場合や、経過の観察を要する場合も、説明や、日ごろ注意して頂きたい事など、知って頂く事が出来るので、ぜひ定期的な歯科医院の受診をしてみてください。

特にお子様は、生え変わりがありますので、日々お口の中の環境は変わってきます。

仕上げ磨きの時に気になったりしたことがあれば、都度、ご相談ください。